お知らせ・コラム

お清めの塩――その意味と現代の姿

1. はじめに

葬儀の帰り道、玄関先で塩をまく――そんな光景を見たことがある方も多いのではないでしょうか。「なぜ塩を使うのか?」という疑問を持つ若い世代も増えている今、改めてこの風習の意味を見つめ直すことは、私たちの文化や死生観を理解するうえで大切なことです。

2. 歴史と宗教的背景

お清めの塩の起源は、主に神道の「穢れ(けがれ)」の思想にあります。神道では、死は“穢れ”とされ、塩にはそれを祓う力があると信じられてきました。一方、仏教では死を穢れとは捉えず、塩を使う習慣は必ずしも一般的ではありません。このように、宗教的背景によって風習の意味合いが異なることも、お清めの塩を理解するうえで重要な視点です。

3. 実際の使われ方

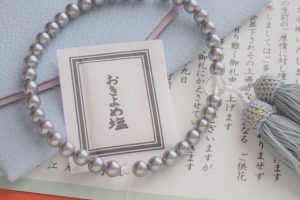

通夜や葬儀のあと、参列者に配られる「清め塩」の小袋。これを玄関先で肩にふりかけたり、足元にまいたりすることで、穢れを祓い、日常生活へと戻る準備をします。地域によってはこの習慣が根付いていない場合もあり、関東では一般的でも、関西では見られないこともあります。また、葬儀社によっては清め塩を配らないケースも増えてきています。

4. 現代の変化

近年では、家族葬や直葬など、葬儀の簡略化が進んでいます。それに伴い、「塩は不要」「意味がわからない」といった声も聞かれるようになりました。SNSなどでは「宗教的な意味がわからないからやらない」という意見も見られます。しかし、塩をまくという行為には、亡くなった方への敬意や、自分自身の心の整理という意味も込められているのです。

5. お清めの塩に込められた思い

お清めの塩は、単なる儀式ではなく、人の心に寄り添う文化です。亡くなった方との別れを受け入れ、日常へと戻るための“心の区切り”としての役割も果たしています。若い世代にとっては馴染みのない風習かもしれませんが、その背景を知ることで、死と向き合う姿勢や人とのつながりを考えるきっかけになるのではないでしょうか。

6. おわりに

葬儀のかたちは時代とともに変化しています。しかし、そこに込められた思いや文化的な意味は、今も私たちの心に残っています。お清めの塩という風習を通して、「なぜそれをするのか」を考えることは、未来へと文化をつなぐ第一歩になるかもしれません。